藪原宿の入り口は中央本線藪原駅となる。駅舎は開業当時の面影を十分残している木造のもので、経年によって外壁などは改修されているものの、古き鉄道駅の風情を残している。

1972年ごろの駅名標 バックの貨物側線と通風車も懐かしい。右の駅スタンプはディスカバージャパンの最初の頃のもので、鳥居峠とお六櫛が図柄。木祖村観光協会の文字も入っている。

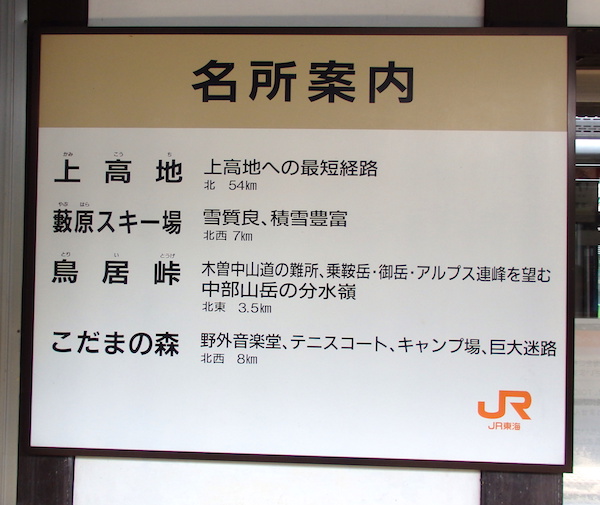

中山道藪原宿自体は観光の名所というほどではないので、駅の名所案内にも街道関係は鳥居峠以外はのっていない。駅舎改札ホーム横の「名所案内」は「上高地、藪原スキー場、鳥居峠、こだまの森」が書かれている。

駅は木曽福島駅管理の簡易委託駅のため乗車券の販売などの人員は時間帯によって配置されている。またかつては乗降客や団体なども頻繁に出入りしたのだろうか、駅舎横には臨時の改札ラッチが今も残されている。

一日の運行は普通列車が5ー10往復でむしろ昔より増えている。ただかつては名古屋ー長野などを結ぶ急行が二往復程度停車していた。(他に夜行急行や臨時急行などの停車もあった)

駅のホームには他の木曽路の各駅と同じように付近の名所などにちなんだ案内標識(木の説明板など)が必ず設けられていた。特に中山道の宿場町への下車駅ではそのことを記したものがあった。無人化や民営化などで手入れが行き届かなくなったこともあり、その多くは撤去され、その跡だけが残されているものもあるのが寂しい。そのホームの塩尻方向を望む かつては長い客車や貨物列車なども停車したため有効長は昔のままだ。木曽路の観光案内や植木などが建っていたと思われる石組みだけが侘しさを感じる

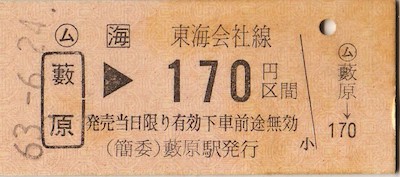

駅前のバス停は木祖村コミュニティバス「ひまわり号」のものが建っている。本数は多いが中央線の駅などに寄る便はないようだ。右は藪原駅発行の普通乗車券

当時の藪原駅からの急行券(国鉄時代)と乗車券(JR東海)。かつては「きそ」・「ちくま」といった定期急行も1日に数本停車していたので当駅発行の急行券も存在した。

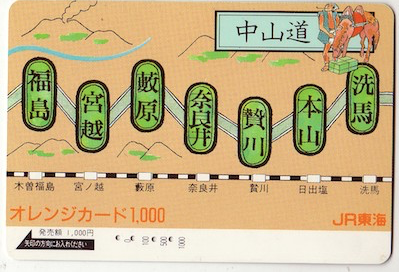

その1は洗馬から福島までで、宿場に近い駅に対応した変わった図柄だった。また木曽十一宿ではなくJR東海管内の中央線の駅からスターとしているのが面白い。

木曽路の宿場めぐりでは必ず思い出す蒸気機関車の活躍は、昭和48年(1972)6月の塩尻ー中津川間の電化開業まで続いていた。何度かこの姿を撮影するため木曽路を訪問したが、ここ藪原も鳥居峠を控え貨物列車がしばし休息する駅だった。

奈良井ー藪原間には鳥居峠があり、中央本線の複線電化によりトンネルで抜けるまでしばらくは奈良井川に沿ってカーブを描く勾配区間があり有名撮影地になっていた。しかしその前後は勾配もあり最後までD51の力闘が見られたのだった。

駅近くの木祖村民センター(観光案内所併設)前に木曽路で活躍したD51238号機が静態保存されている。また隣接の木祖村郷土館前には木曽森林鉄道で働いた車両もおかれている。D51238については保存D51238(画像はこちら)もご覧ください

36宮ノ越へ

36宮ノ越へ  34奈良井宿へ

34奈良井宿へ

トップページへ

トップページへ